智造“钢铁琴键” 擘画高铁通途

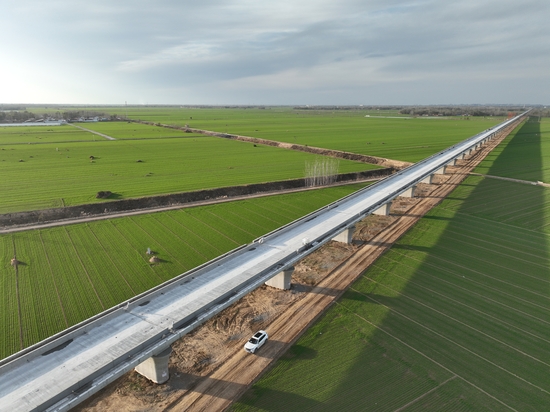

在鲁西平原的沃野上,一条钢铁巨龙正悄然伸展筋骨。

十一月下旬的鲁西平原,麦苗初长,寒意微露。在京港高铁雄商段站前八标施工现场,一对500米长钢轨在牵引机组的精准作业下平稳落槽。这一刻,钢铁与大地亲密接触,科技与匠心完美融合。

作为国家“八纵八横”高速铁路网的重要组成部分,京港高铁雄商段站前八标全长33.465公里,位于山东省聊城市。此刻,它正式迎来了铺轨工程的重要节点。

智慧梁场,铸就钢铁脊梁

时光倒回半年之前,5月22日,站前八标建设工地气氛热烈。当最后一榀重达近700吨的箱梁稳稳落位时,欢呼声如春雷般响彻冀鲁大地。至此,标段内914孔箱梁架设任务全面告捷,13座连续梁同步贯通,这条串联华北平原的“钢铁长龙”正式挺起脊梁。

在这项里程碑式的成就背后,是建设者们无数个日夜的智慧与汗水。

箱梁预制与架设是高铁建设的基础性工程,其精度与质量直接关系到整个线路的安全与平稳。面对914孔箱梁的预制与架设任务,项目部建设了临清智慧梁场,引入智能张拉设备,创新启用智能拌合站,实现箱梁预制标准化、高效化。

在箱梁架设过程中,项目部运用线上线下进度管理系统统筹调度桥面系、提运架等作业。特种设备动态监测系统实时分析设备状态、人员作业环境,为重达数百吨的箱梁安全架设提供了有力保障。

“以前靠人盯人,现在靠‘最强大脑’!”一位架梁工人展示着手机上的特种装备动态检测系统,笑得自豪。

智能化手段不仅提升了效率,更确保了安全。箱梁产能达到4榀/日,架设6榀/日,为项目履约奠定了坚实基础。

创新攻坚,跨越天堑通途

京港高铁雄商段站前八标施工条件复杂,技术难度大。桥梁占比超过94%,施工区域横跨两县六镇,涉及30余个村庄。建设者们面对的是一个个难啃的“硬骨头”。

跨京九铁路转体连续梁是标段内最具挑战性的工程之一。万吨梁体需在铁路运营间隙完成转体对接,精度要求极高。

项目团队提前与铁路部门沟通,制定“分幅施工、转体对接”方案,在夜间铁路天窗期间开展关键作业。技术团队运用数字孪生技术预演施工全程,通过传感器实时校正姿态,依托BIM模型预演转体轨迹,采用三维可视化交底系统,将球铰安装精度控制在0.1毫米内,以“数字孪生”技术确保万吨桥体“丝滑转身”。

“这精度,相当于给京九线‘绣花边’!”现场技术人员的比喻里尽是豪迈。

在12联大跨度连续梁施工中,团队根据不同跨度的受力特点优化支架设计,采用挂篮悬臂浇筑工艺,克服汛期、冬季施工等不利因素,确保所有连续梁均按期完成合龙。

创新不仅体现在大型工程上,也渗透在施工的每个细节中。项目团队研发的《高速铁路CFG桩智能、信息化施工工法》获评2023-2024年度铁路工程建设部级工法。

该工法创新构建“北斗定位+智能监测+物联感知+数字平台”四位一体技术体系,实现施工轨迹毫米级定位、质量偏差秒级预警,开创了隐蔽工程全要素数字化管控先河。

精细管理,锻造无痕轨道

高铁线路的平稳舒适,取决于无砟轨道施工的质量。11月14日,随着卫运河特大桥最后一方自密实混凝土精准入仓,京港高铁雄商段站前八标无砟道床工程全面完工。

轨道工程作为高铁运行的“生命线”,标段内配置了五种型号轨道板,总计12076块,配套10组道岔。各类构件精准匹配350公里时速的技术标准,对施工精度与质量控制提出极高要求。

无砟轨道施工是一个极其复杂的过程。自2025年4月8日底座板开始施工以来,项目部全力推进精细化管理,根据沉降观测数据、总进度计划目标,有力管控现场施工节奏。

项目部采取“多作业面分段分区进行流水作业”的施工方式,将梁面铣刨、底座板浇筑、隔离层铺设、轨道板精调、自密实混凝土灌注等18道核心工序进行拆解整合。

各级管理人员下沉一线,对关键工序实行“一对一”管控。通过优化施工计划、合理调配人员和机械资源,实现各作业面“无缝衔接、平行推进”,最终顺利完成无砟轨道施工任务。

无砟轨道的顺利完工,不仅标志着站前八标主体工程取得阶段性胜利,更为后续联调联试、线路验收等工作创造了有利条件。

通衢大道,书写时代新篇

站在贯通的高架桥上远眺,返青的麦田与崭新的桥墩相映成趣。建设者们知道,当第一列高铁从这里呼啸而过时,带来的将是区域发展的新机遇,是人民出行的新便利,是时代进步的新见证。

京港高铁雄商段建成后,将显著缩短北京至商丘的通行时间,大幅提升南北向运输通道的通行能力,促进跨区域发展,为沿线城市产业、文旅等注入强劲动力。

作为鲁西地区重要的交通枢纽、国家“八纵八横”高速铁路网的重要骨干线路,京港高铁雄商段的接入将进一步强化其“连接南北、辐射东西”的区位优势。

在途经临清运河文化带时,项目团队以“考古先行”为原则,对古运河遗址进行测绘并设置隔离屏障,最大限度减少对文物环境的扰动,实现“钢铁巨龙”与千年运河的和谐共生。

“咱修的是高铁,更是人心!”项目负责人的一句感慨,道出了建设者们的初心。架梁通道穿越村庄密集区,机械轰鸣与百姓生活难免碰撞。党员干部带头成立“民生服务队”,白天蹲守工地协调施工,晚上入户讲政策、听诉求,化解矛盾。

初冬的夕阳为崭新的钢轨镀上一层金光,技术人员正在做最后的数据检测。不远处,几名当地村民站在安全线外眺望,眼中满是期待。

“等项目通车,咱们坐自己建的高铁回家!”这句朴素承诺,在工地上传唱成诗。当未来列车飞驰而过时,山河会记得——有一群普通劳动者,曾在这里为千万人的幸福,拼尽全力。

| 【打印】 【关闭】 |